| |

|

Öffentliche Nachtwächter Tour

Öffentliche Nachtwächter Führungen finden von April bis Oktober fast jeden Samstag nach Sonnenuntergang statt.

Für Informationen zu öffentlichen Nachtwächter Touren klicken Sie hier.

Private Nachtwächter Tour

Private Nachtwächter Führungen sind fast jederzeit nach Sonnenuntergang möglich. Mehr dazu hier.

(Das Pendant bei Tageslicht heisst Private Mittelalter Stadtführung und Informationen dazu finden Sie hier.)

Highlights

- Sehenswürdigkeiten der Altstadt

- Das Leben im Mittelalter

- Der Totentanz des Jakob von Wyl

- Bilder auf iPad und Lichtbildprojektion

Dauer und Länge

Treffpunkt

Startzeiten

Die Startzeiten sind wie folgt:

29. März um 19:30 Uhr

01. - 14. April um 20:30 Uhr

15. - 30. April um 21:00 Uhr

01. Mai - 11. August um 21:30 Uhr

12. - 31. August um 21:00 Uhr

01. - 12. September um 20:30 Uhr

13. - 30. September 20:00 Uhr

01. - 14. Oktober um 19:30 Uhr

Szenischer Nachtwächter Stadtrundgang mit deutsch sprechendem, mittelalterlich gekleidetem Stadtführer und multimedialer Präsentation.

Nachtwächter Ralf Stadtführung mit Schwerpunkt Luzern und Eidgenossenschaft vom 12.-18. Jahrhundert.

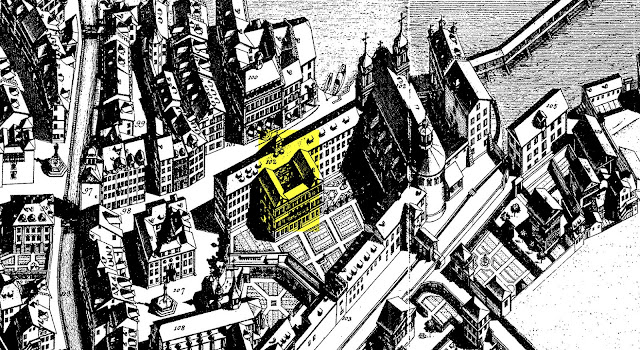

Die Tour beginnt mit dem Klang des Feuerhorns, gefolgt vom Nachtwächter-Betruf. Und schon geht's los. Nachtwächter Ralf erzählt von seinem Leben in niederem Stande und von anderen unehrlichen Berufen. Anhand des 400 Jahre alten Martiniplans erklärt er die Route Ihres Rundgangs und zeigt Ihnen Sehenswürdigkeiten vom Alten Luzern. Vieles davon ist heute noch erhalten und einiges davon werden Sie heute näher kennen lernen.

|

| Die Kapellbrücke, 1897. |

Am Kapellplatz hören Sie Interessantes von der mittelalterlichen Gesellschaft und vom Leben in der aufblühenden Stadt und Republik Luzern.

|

| Das Toggeli (The Nightmare) |

Am Kornmarkt sehen Sie das Rathaus, den Rathausturm mit seinen Ausguckerkern und die Zunftstube zur Pfistern. Sie sehen den Luzerner Fuss und die Elle und Sie hören die Geschichte vom Riesen von Reiden.

|

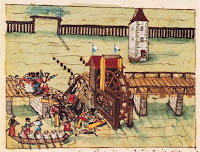

| Mordnacht von Luzern |

Danach gehen Sie zum Ritterschen Palast, wo Sie die Geschichte des Giovanni Lynzo alias Hans von Trient hören.

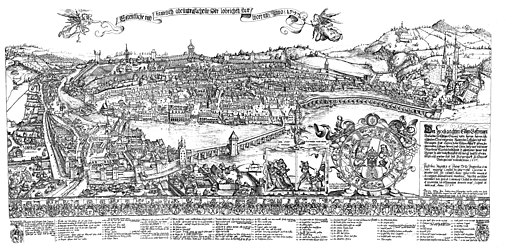

Ein weiterer Höhepunkt bildet die Wort-Bild Präsentation des siebenteiligen Totentanz-Zyklus des Jakob von Wyl.

|

| Totentanz des Jakob von Wyl, Bild 2. |

Einige der Protagonisten der Nachtwächter Tour

Renward Cysat, der bescheidene Apotheker, Stadtschreiber, Festspielleiter.

Jakob von Wyl, der Künstler und Pechvogel von Luzern.

Ludwig Pfyffer von Altishofen, dem das Glück ins Gesicht lacht.

Martin Martini, genialer Kupferstecher und Grossmaul.

u.a.

Weitere Informationen

Nach Einbruch der Dunkelheit kommt ein Beamer zum Einsatz.

Der Strassenbelag besteht aus Kopfsteinpflaster.

Die Tour ist rollstuhlgängig.

.jpg)

![Wickiana [F 15, 389] Wickiana [F 15, 389]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEik9HkMBxE240yLAJL7FozW2Dm9UTGGYjJ1zw5qPkW2_sX89Qq64JHMNIF0OUAJxY2O2HfD4cnyDHekIBYVyIijHMtD_rY0Og7t_fp5Mee5wE8eabLzj7SOpTGHU1qp93DLYUZXZGP5Fnd7IEQEQKv6xaevpGERpT3LIoU18w6ub0vjgFOCV3-FO4oHni4B/w618-h640/Mutterschwein_beisst_Kind_den_Kopf_ab%20GANZ.jpg)