|

| Ritterscher Palast, Luzern |

(Pensiongelder sind Geldzahlungen ausländischer Kriegsherren für die Anwerbung eidgenössischer Söldner).

|

| Innenhof |

|

| Steinhauerkunst |

(Weitere Informationen finden Sie in der Geschichte des Hans von Trient aus der Wickiana und in den Ausführungen von Renward Cysat).

Der künstlerische Anteil des Hans von Trient am Palast ist nirgendwo festgehalten. Gemäss Adolf Reinle ist er wohl der Schöpfer der feinen Bildhauereien.

|

| Torbogen |

Man wollte daraus das Rathaus machen, aber es kam anders. Die Zeit des Ludwig Pfyffer von Althishofen war gekommen. Er war jetzt der mächtigste Luzerner und herrschte wie ein Fürst, was ihm den Übernamen "der Schweizerkönig" eintrug.

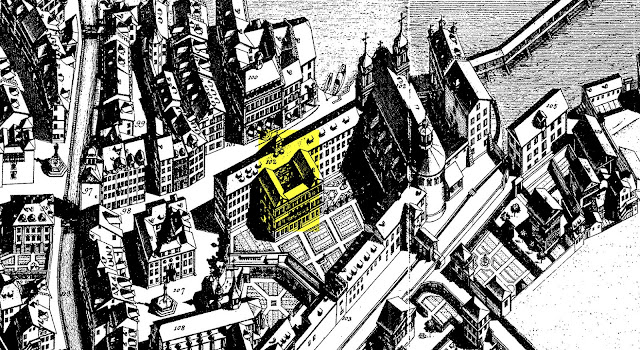

Im Jahre 1578 übergab Ludwig Pfyffer von Altishofen das Gebäude den von ihm nach Luzern berufenen Jesuiten. Diese ergänzten den Palast zu beiden Seiten und bauten im Erdgeschoss eine Kirche ein, wie man auf dem Martiniplan sehen kann. Später wurde diese Kirche zugunsten der 1677 vollendeten Jesuitenkirche aber wieder aufgegeben. Ebenfalls auf dem Kupferstich von Martin Martini zu sehen ist die jetzt nicht mehr offene Südfassade des Palasts.

|

| Martiniplan 1597, Ausschnitt mit Ritterscher Palast mit offener Südfassade. |

|

| Schumacherplan 1790, Ausschnitt mit Ritterscher Palast und 1677 vollendeter Jesuitenkirche. |

Auf päpstliche Anweisung wurde der Jesuitenorden 1773 aufgehoben und 1814 wieder hergestellt. Im Zuge des Franzoseneinfalls (1798-1803) fiel der Besitz der Jesuiten dem Kanton Luzern zu. 1845 kehrten die Jesuiten auf Betreiben der Luzerner Regierung nach Luzern zurück. Nach dem Sonderbundskrieg im Jahre 1847 wurden die Jesuiten des Landes verwiesen und bis 1973 galt in der Schweiz ein Jesuitenverbot. Der halbrunde Parlamentssaal wurde 1843 angebaut und aus dem Ritterschen Palast der Stadt Luzern wurde das kantonale Regierungsgebäude des Kantons Luzern.

|

| Ritterscher Palast mit angebautem Parlamentssaal und überdachtem Innenhof - © google maps |

|

| Hauptportal |

Von Ausnahmen abgesehen ist der Palast von Montag bis Freitag der Öffentlichkeit frei zugänglich. An Samstagen, Sonntagen und an Feiertagen ist das Gebäude geschlossen. Zu besonderen Anlässen wie Wahlveranstaltungen, Regierungsanlässen und Staatsempfängen kann das kantonale Regierungsgebäude jederzeit auch kurzfristig der Öffentlichkeit nicht zugänglich sein.

Wenn Sie das Gebäude besichtigen, respektieren Sie bitte, dass sich hinter den Türen im Innenhof Büroräume der kantonalen Verwaltung befinden, wo gearbeitet wird. Bitte seien Sie leise.

Besuchen Sie den Ritterschen Palast auf einer Mittelalter Stadtführung mit Nachtwächter Ralf (saisonal öffentliche und private Rundgänge).

Quellen und Literatur:

- Adolf Reinle: Die Kunstdenkmäler des Kantons Luzern, Band II, Die Stadt Luzern: 1. Teil.

- Kuno Müller: Lux Ritter Schultheiss und Bauherr

.HEIC)